株式会社アネシス

DX推進とAI共創への取組み

株式会社アネシスは、1994年の創業以来、熊本・福岡を中心に新築住宅やリフォーム、リノベーション、小売事業、不動産事業やメンテナンス事業、まちづくりと住環境に関する分野において「生涯続くお客様の幸せを創っていく」をミッションに、地域に密着した事業に取り組まれており、家を建てるだけでなく、自社でメンテナンスサポートを行うなど、お引き渡し後のお客様とのおつきあいを大切にされています。

今回は人口減少、職人不足といった建築業界を取り巻く外部環境の変化に対応するため、DXの推進とAI導入に向けた同社の取組みをご紹介します。

DX推進のきっかけとAI活用に至るまで

外部環境の変化

DX推進のきっかけは外部環境の変化でした。まず挙げられるのは人口減少に伴う住宅の着工棟数が減少したことです。また、住宅建築に欠かせない職人の人材不足や高齢化といった課題もあり、従来のやり方では対応できない状況に直面しました。

●AI活用に至るまで

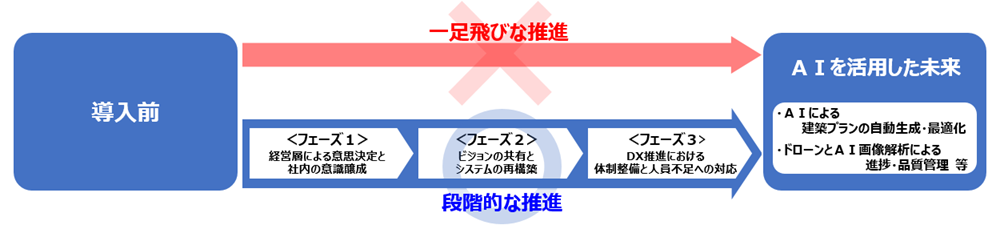

上記の背景から一足飛びに「AIによる建築プランの自動生成・最適化」、「ドローンとAI画像解析による進捗・品質管理」などのAIを活用した業務効率化を推進したいところでしたが、AIを浸透させるためには段階的にDXを推進する必要がありました。

<フェーズ1:経営層による意思決定と社内の意識醸成>

DXを進めていくという意思決定は経営層が行いました。経営層が意思決定することで会社全体の変革として取組みました。現場からは「現場のことを分かっていない人が、理想論だけで進めているのではないか?」や「結局、一部の部署や管理職だけが楽になるだけで、現場の負担は変わらない(むしろ増える)のではないか?」などの反対の声もありました。しかし、一つ一つの部署、時には担当者一人ひとりと何度も対話を重ね「これなら便利になるね」と腹落ちしてもらいながら、少しずつDXを進めてきました。

<フェーズ2:ビジョンの共有とシステムの再構築>

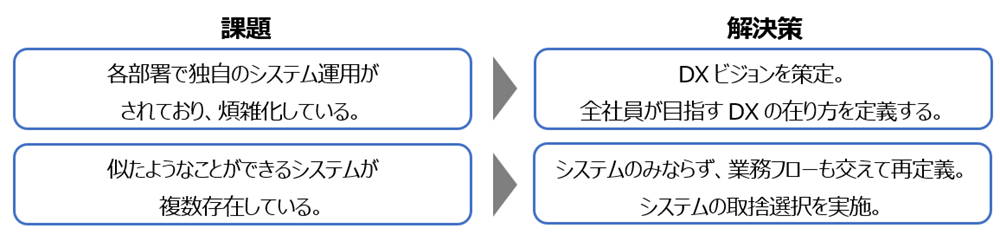

会社全体としてDXを推進するにあたり課題となったのが、すでに各部署が独自に導入しているシステムやシステム運用方法を整理する必要があることでした。この課題に対して、「ビジョンの共有」と「全社視点でのシステムの再構築」を行い、会社全体としてのDX戦略をしっかりと定義しました。

<フェーズ3:DX推進における体制整備と人員不足への対応>

システムの体制が整備されると新たに課題となったのが、保守などを担当する人員の不足です。この問題に対しては、社内で人員を募集することで解決しました。しかし、社内にはシステムエンジニアやIT業務に精通した人材が十分に揃っていたわけではありませんでした。これまでは、システムの開発・構築・運用・保守などを社内で行う必要がありましたが、クラウド化されたSaaS型システムの活用や生成AIを活用することで、専門的な知識がなくても業務を遂行できる体制を整え、より効率的な業務遂行が可能となりました。

AI導入の課題

社内のDXを推進しAIを導入するフェーズとなりました。しかしAI導入にあたり「社内浸透の難しさ」と「AI活用の目的や役割の曖昧さ」という課題が明らかになりました。

●「社内浸透の難しさ」

AI導入の初期段階では、新しい技術に積極的な一部の社員のみが使用し、組織全体には浸透せず、特に従来のやり方に慣れたベテラン社員は、AIへの抵抗感や過去の成功体験から変化を嫌う傾向があり、これが社内全体の活用を妨げる要因となっていました。

●「AI活用の目的や役割の曖昧さ」

AIを導入する際、AIの導入自体が目的化してしまうケースがありました。その結果、具体的な業務課題の解決や目指すべき目標が不明瞭な状態となり、社員がAIの価値を十分に理解できない状態が生じました。その結果AIは「使わなくても仕事が進むプラスアルファの存在」にとどまり活用が進まないという課題がありました。

AI導入の課題に対する解決策

それら課題を解決するために「インナーブランディングの強化」と「ベテラン社員の役割の再定義」、「社内全体の巻き込み」に取り組みました。

●「インナーブランディングの強化」

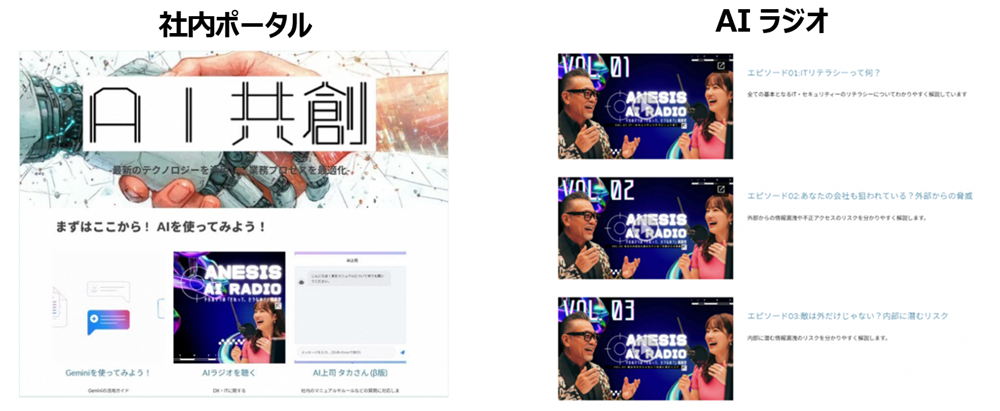

前述の通りこれまでのAIに対する考え方は「使わなくても仕事が進むプラスアルファの存在」にとどまっていました。そこで、AIを「単なるツール」から「会社の一員:仲間」として捉えてもらえるような取り組みを実施しました。AIに人格を与え、社内ポータルやAIラジオなどの親しみやすいコンテンツを作成することで、社員にとってAIを身近に感じられるよう工夫しました。この結果AIが組織の一員として認識されるようになり、社員の積極的な活用が促進されました。

●「ベテラン社員の役割の再定義」

初めてAIを利用する際に、「AIに質問をすれば完璧な答えを提供するツール」という誤解を抱くことがあります。しかし実際のAIの役割はあくまで「素材」を提供する存在です。この素材を最も活かせるのは、長年の経験と知識を持つベテラン社員です。ベテラン社員がAIを活用することで、より深い洞察や価値を生み出す可能性があります。そこでベテラン社員への個別サポートや研修を通じて、AIを単なる「使える道具」から「共に働くパートナー」へと意識の変革を促しました。これにより、ベテラン社員が自身の経験を生かしながらAIを効果的に活用し、組織に新たに価値をもたらす環境を整えることが出来ました。

●「社内全体の巻き込み」

AI活用を「一部の人の取り組み」に留めず、全社的なプロジェクトとして進めることが鍵です。部署ごとに説明会やワークショップを開催し、AIの具体的な活用方法を共有しました。また、成功事例を積極的に発信することで社員全体のモチベーションを高めました。このような取組により組織全体でAIを活用する体制を構築することが出来ました。

デジタルど根性

上記のようないろいろな施策を講じてきましたが、そのすべてを成功させるためには、泥臭くても最後までやりぬく力「デジタルど根性」が必要です。

ここで言う「ど根性」とは、気合や根性といった単なる精神論ではありません。自分たちが今まで紡いできた大切な経験やお客様への想いを、未来へ繋いでいくために、新しいツールと粘り強く向き合う『知的な執念』。そして、私たち担当者が、その一人ひとりを全力で個別サポートするという、泥臭いコミットメントです。そこに費やした時間は、必ずそれ以上の成果を生み出します。

今後の展望

今後、世界中のほとんどの人々がAIを当たり前のように使う未来が訪れるでしょう。その時おそらく、多くの人が似たり寄ったりの理論や方法論にたどり着き、差別化が非常に難しくなるはずです。そんな状況の中で、企業としてそして個人として、最終的に価値を持つものは何でしょうか。それは、「誰に、何を、どうしたいのか」という揺るぎない「思い」です。私たちアネシス、そして皆様にとっても、この「思い」こそが、AI時代を勝ち抜くための最強の武器になると信じています。AIがどれほど進化しても、人の心や志が生み出す力は無くならない。だからこそ、私たちはその「思い」を大切にし、未来を切り開いていきたいと考えています。

会社概要

| 社名 | 株式会社アネシス |

|---|---|

| 所在地 | 〒861-8039 熊本市東区長嶺南8-8-55 |

| 代表者 | 代表取締役 加藤 龍也 |

| 事業内容 | ・不動産の売買及び不動産利用に関する企画、設計、商品開発 ・土木建設工事の設計施工及び工事管理に関する業務 |