【令和6年度】データ活用事例創出事業

~AIデマンドタクシーのデータを用いた地域交通の利便性向上~

1.概要

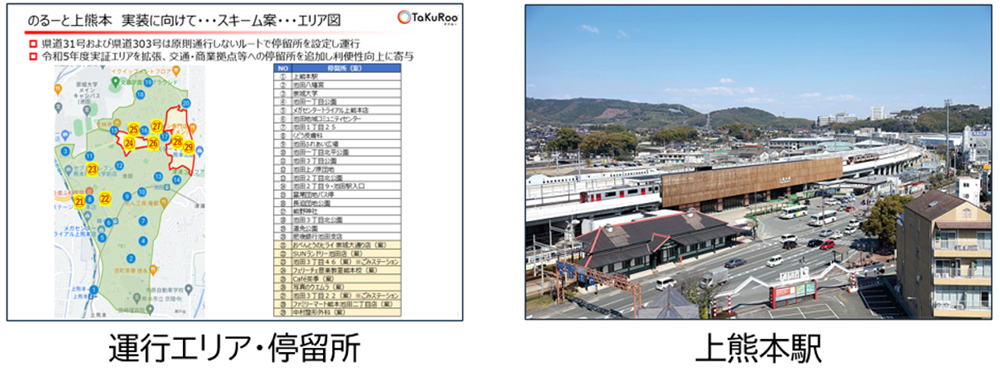

上熊本・池田地区における地域交通のAIデマンドタクシー「のるーと上熊本」の利用者データやくまもとデータ連携基盤を活用し、地域交通の利便性向上を図ります。

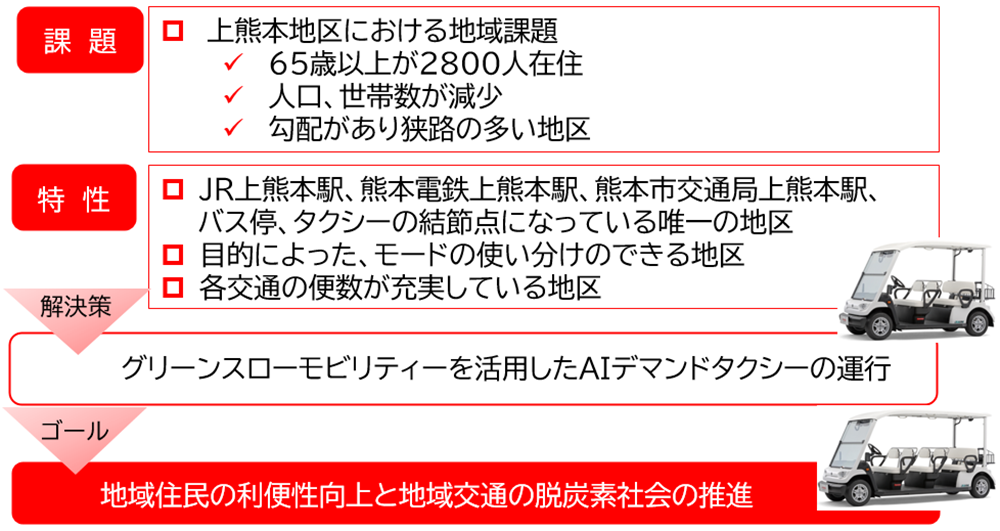

2.解決すべき課題・背景

人口・世帯構成や地理的特徴に課題がある上熊本・池田地区において、JR・バス・市電の公共交通結節点という特徴を生かし、グリーンスローモビリティーを活用したAIデマンドタクシーを運行することで、地域住民の利便性向上と地域交通の脱炭素社会の推進を目指しました。

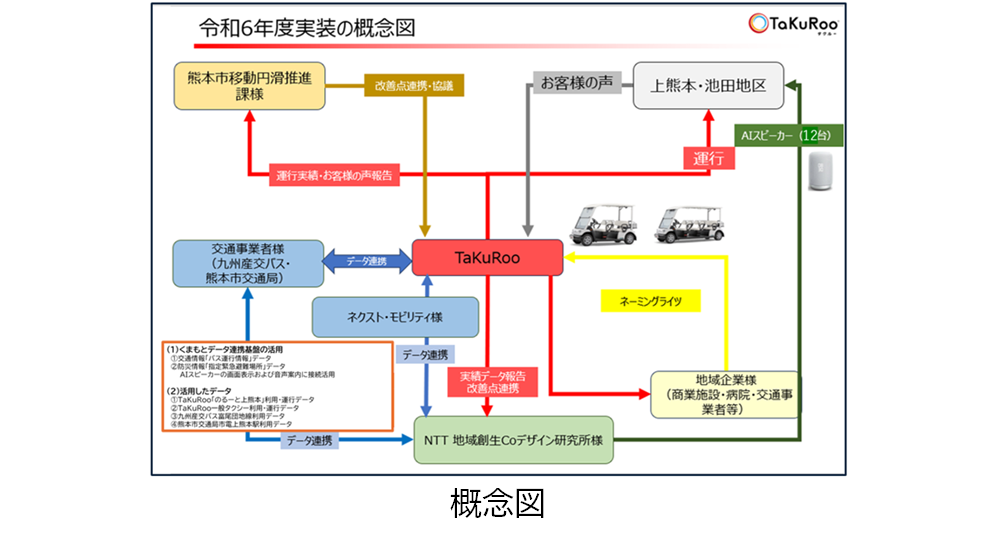

3.取組内容

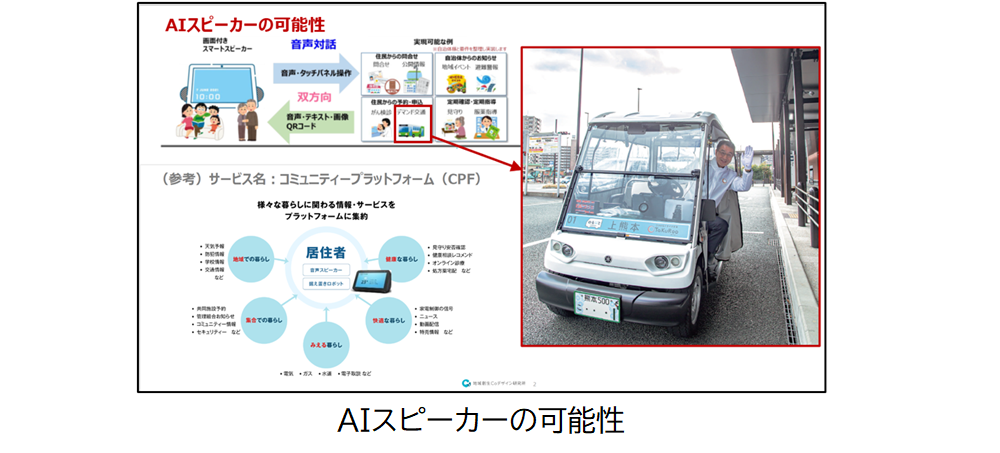

くまもとデータ連携基盤や交通事業者が持つデータと、AIスピーカー等のデジタル技術を用いて、乗り継ぎの利便性向上や最適ルートの検討を行いました。

(1)くまもとデータ連携基盤を活用

・交通情報「バス運行情報」データ

・防災情報「指定緊急避難場所」データ

→AIスピーカーの画面表示および音声案内に接続活用

(2)活用したデータ

・TaKuRoo「のるーと上熊本」利用・運行データ

・TaKuRoo一般タクシー利用・運行データ

・九州産交バス富尾団地線利用データ

・熊本市交通局市電上熊本駅利用データ

(3)取組内容

①利用者データを他の交通事業者と共有し、最適な乗り継ぎが出来るよう利便性向上を図る

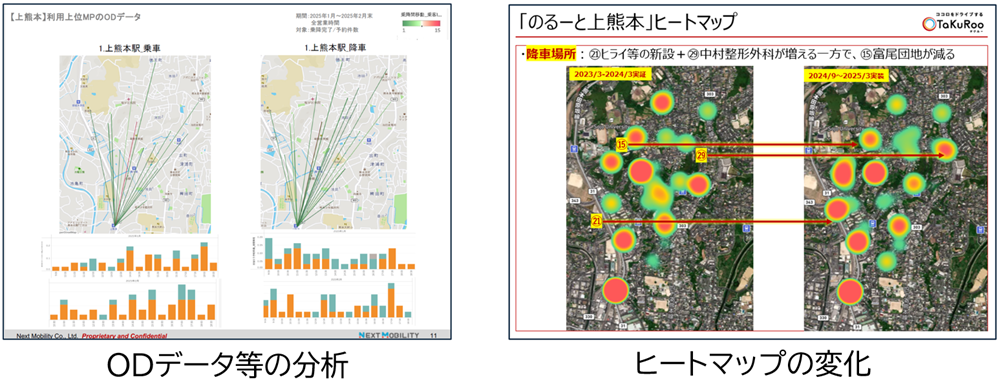

→停留所の追加及び各交通モードデータ等の分析を実施した

②利用者の活動範囲から移動需要を分析し、最適ルート・最適配置の設計

→のるーと上熊本ODデータ等の分析を実施した

③取得データを活用し、利便性向上につながる新サービスの創出の検討

→データ連携基盤を活用したAIスピーカーの試験導入を行った

④取得データを共有し、地域課題の解決を検討、収益可能性の検討

→サブスク(定額制)・ネーミングライツ(命名権)を検討した

4.実施結果

データ活用の結果、以下の4点が分かりました。

①上熊本・池田地区の交通利用者は、時間帯によってモードを使い分けている

②上熊本駅、県道303号線山伏塚等の結節点は、乗り継ぎ需要が高い

③AIスピーカーの「バス情報」・「避難場所」案内は、興味利用促進効果がある

④「のるーと上熊本」の認知が低く、収益可能性については継続検討が必要

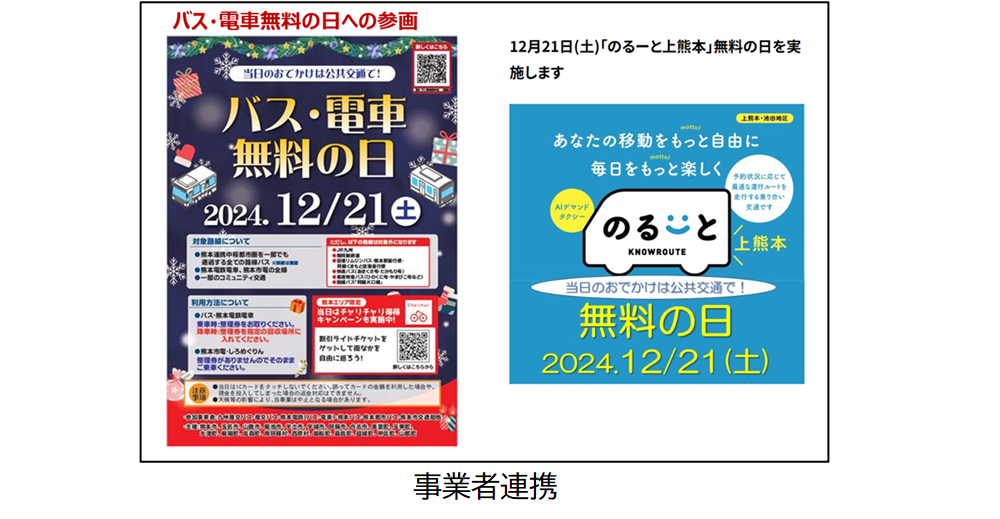

例)「MaaS」、「バス・電車無料の日」の継続、 AIスピーカー画面・音声広告の収益獲得

5.解決すべき課題に対する成果・課題点

以下の4点について、成果と課題が得られました。

①【成果】独居高齢者の買い物・通院等の昼間日常利用機会が増加

【課題】利用持続のため今後も各交通事業者連携によるODデータ等の継続分析が必要

②【成果】桜町方面を目的地とする上熊本駅・山伏塚等への結節点乗り継ぎが強化

【課題】富尾団地線バスの利用が減少傾向に向かう可能性が高く、継続分析が必要

③【成果】運行エリアの拡大、AIスピーカーへの表示による「のるーと上熊本」の利用増大

【課題】バス停との名称統一や、他の結節点、避難場所、ヒートマップ意識の見直し等

多様な課題に対する対応策の検討及び継続した効果測定が必要

④【成果】AIスピーカーの「のるーと上熊本」予約機能の利便性が向上

【課題】高齢者に崇城大学留学生や文教区若年層まで意識した、分かりやすい交通・観光・防災・健康

の機能充実が認知・利用促進・収益・渋滞緩和に繋がる

6.同様の事業の横展開可能性とその方法、他分野への参考可能性

①交通事業者に限らない連携の可能性

・本事業のような交通事業者に限らない地域の住民をはじめとする産官学による事業は、多様な意見を集約する

だけでなく、地域の特性や課題の共通認識や連携解決が、地域交通の利便性向上やモードの持続にも繋げるこ

とが出来ます。

・地域交通モードのデータ連携は、乗務員不足下の高齢社会超高齢化・人口減少社会の地域課題の解決をはじめ

渋滞の緩和対策にも可能性を秘めています。そのためには、ヒューマントリップデータまでを絡めて、経年変

化を分析していく必要があります。

②他分野までの活用の可能性

・地域交通モードは、日頃から地域の住民や拠点との関わりを持たせておくことで、非常時の防災ツールとして

の活用まで可能となりますが、認知理解のみならず、スポンサーやサービス提供等の連携による利用促進・収

益支援も必要です。

・今回のような地域住民の各世帯で配置されるAIスピーカーは、音声・画面を活用した機能による交通モード

や防災アプリ等の多様な連携で、個々の住民を日常の交通情報や非常時の避難所を繋ぐ新しい価値を創造、

交通モードの収益を支援するアイテムにもなりうる可能性が高いです。

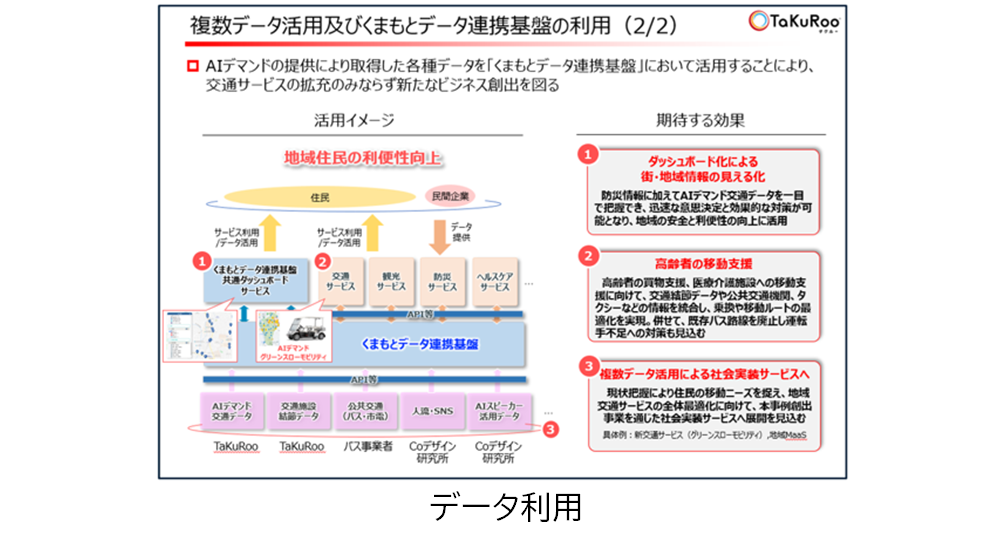

③データ連携基盤の活用の可能性

・現在の熊本県データ連携基盤に、経年変化、地域特性、仮設検証等の用途に応じた多様なデータが増えれば、

基盤の有用性が増し、地域や民間の事業計画の新規事業までの策定やその後のフェーズの検証まで活用する

ことが出来ます。

・しかしながら、データ連携基盤に動的データの継続蓄積がなされても、それを活用する各事業者間のシステム

連携活用には費用負担が大きく伸し掛かる課題があります。

・くまもとデータ連携基盤の将来には、交通モードに限らないデータ蓄積連携による情報共有の場だけでない、

連携基盤を用いた人的交流連携の場の設定を期待したいです。