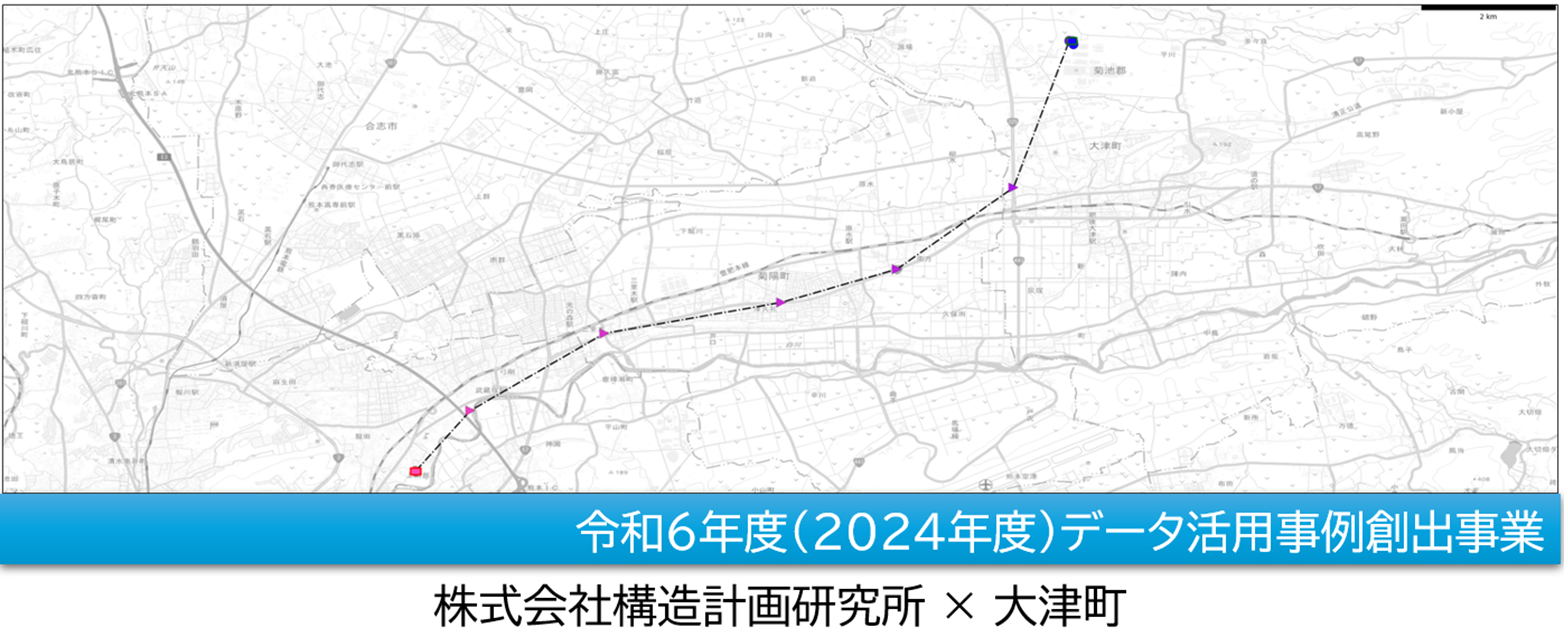

【令和6年度】データ活用事例創出事業

熊本県大津地域における交通円滑化に向けたデータ活用促進

1.概要

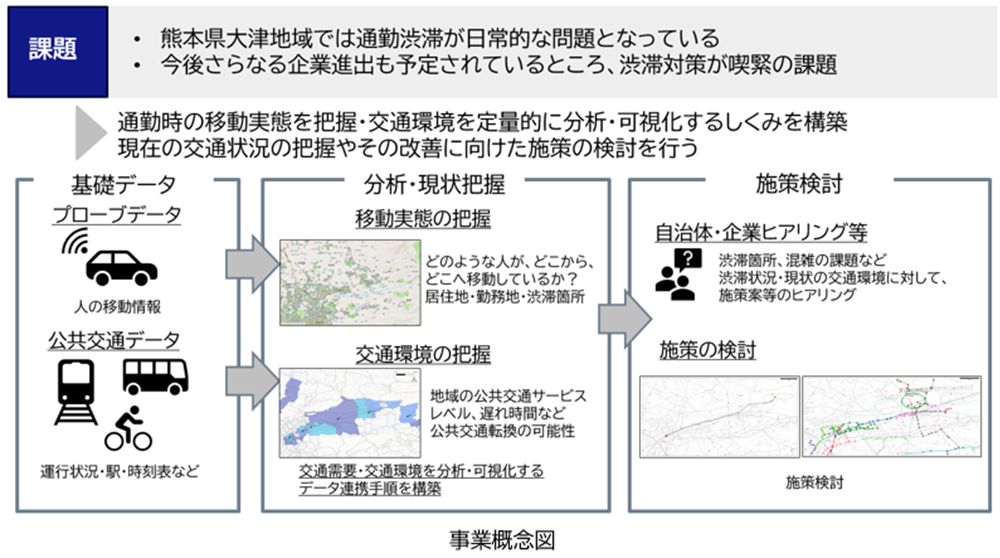

熊本県菊池・大津地域では通勤渋滞が日常的な問題である。渋滞緩和のためには有効なだけではなく実施可能性のある施策を検討する必要があるという考えのもと、本事業ではデータを活用した実施可能性のある施策検討の方法(スキーム)の構築を目指す。

本事業では、渋滞箇所を通行している人が、いつ、どこに、どのような交通手段で移動しているかを把握するため、人の移動情報に基づくデータを活用する。また、どのような人が交通手段を転換できるかを把握するため、くまもとデータ連携基盤に搭載されているGTFSデータを活用する。これらの組み合わせにより、実行性を考慮した施策を検討し、その渋滞緩和効果の概算から、施策の実施可能性を検討する。

2.解決すべき課題・背景

(1)渋滞に関する現況

熊本県大津地域は県内有数の工業地域であり、そのア

クセス道路である国道57号や県道341号における慢性的

な交通渋滞が問題となっている。今後も企業進出が進む

ことで、さらに通勤時の渋滞が深刻な問題となる可能性

があり、渋滞対策が喫緊の課題となっている。

(2)施策検討に関する現況

現在、熊本県においては、渋滞対策として、道路の新

規開通、右折車線の設置等のハード対策とともに、通勤

バスの運行等の交通手段転換施策、時差通勤に基づく需

要の分散等のソフト対策が検討されている。今後もこの

ようなソフト施策を実態に即して検討したうえで、渋滞

緩和に寄与するかを適切に想定し、それらの施策の効果

をより高めていくことが望ましい。

3.取組内容

(1)取組の着眼点

交通渋滞の解消にあたっては、交通渋滞が発生する箇

所の需要を削減することが要点と考えられる。

本事業では、人の行動変容による「移動手段の転換」

「移動経路の転換」に着目し、渋滞緩和に寄与する可能

性を検討する。

(2)取組内容

①移動実態の把握

プローブデータを使用して渋滞に関連する車両の

OD (出発地・目的地)、移動経路等を把握する。

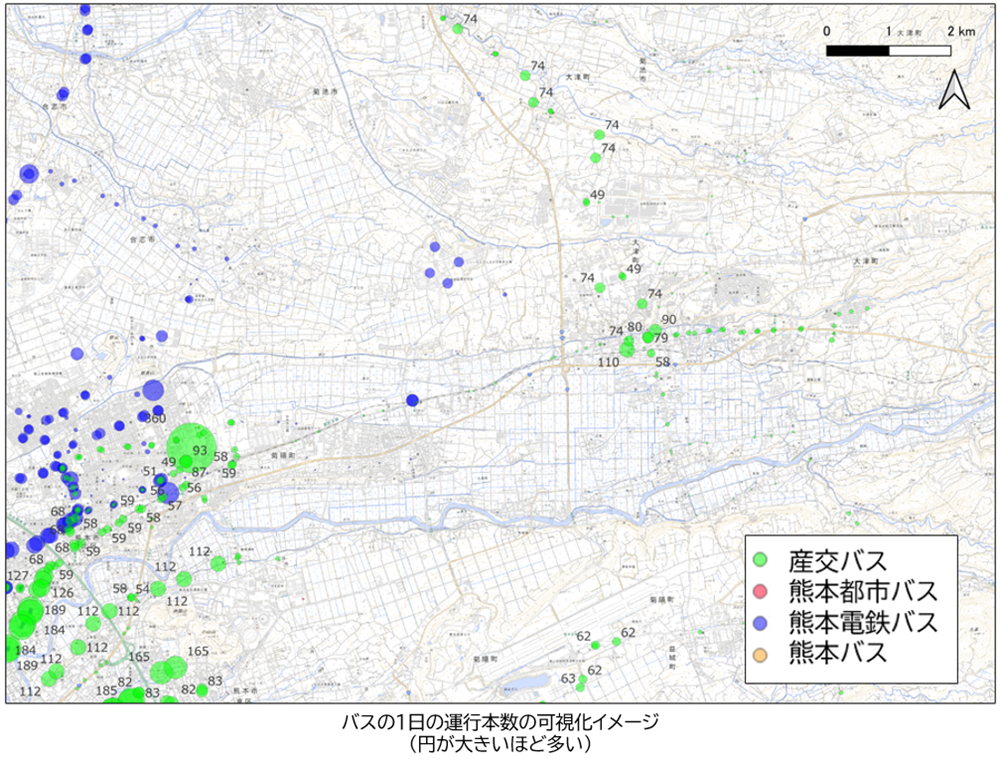

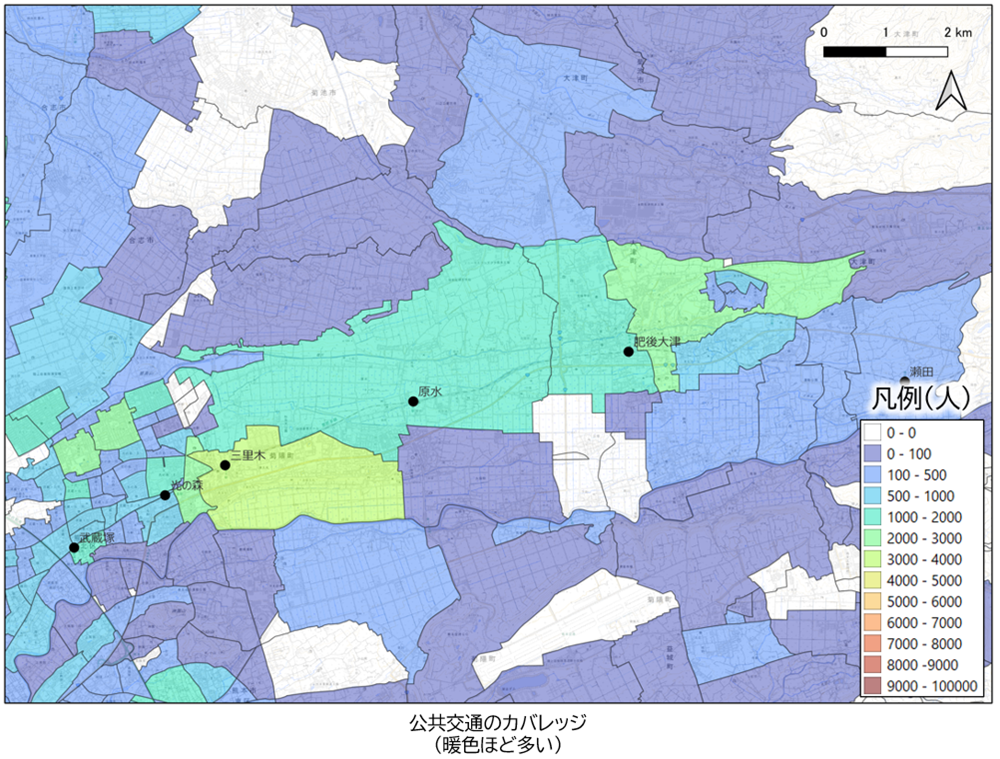

②交通環境の把握

公共交通に関連するデータを活用し、運行ルートや

駅・停留所のカバレッジ等を把握する。

③施策の検討

「移動手段の転換」「移動経路の転換」などを促す

施策について、データの分析を通して対象を検討し、

その施策の可能性を検討する。

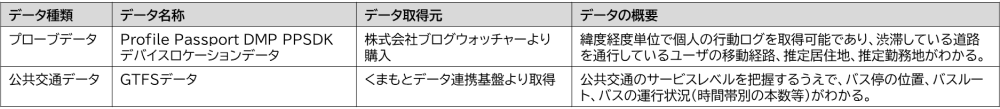

(3)活用した主なデータ

本事業では主に、下記のプローブデータ、公共交通データを組み合わせて、施策の実施可能性を検討する。

4.実施結果

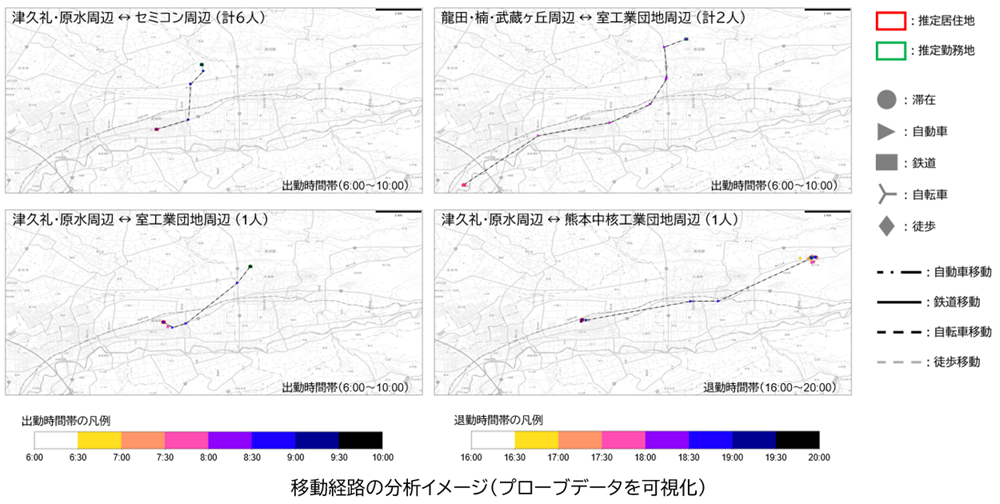

①移動実態の把握

推定勤務地として、セミコンテクノパーク、室工業団地周辺への勤務者が多く、その勤務者の70%程度が自動車

移動である状況が示された。

通勤者の実態として、特定の道路に偏らずさまざまな道路を使用しており、中には渋滞している道路を回避して

いる経路も見られた。

②交通環境の把握

GTFSデータ(バス停、バスルート、運行状況)を可視化することで、大津地域周辺のバスの利便性を確認し、

対象となる大津地域と熊本市方面を結ぶバス路線は少なく、交通環境として自動車を使わざるを得ない状況が

示唆された。

また、GTFSデータと鉄道データを組み合わせることで、公共交通へのアクセスのしやすさを確認し、工業地域

への勤務者も多く居住する三里木・光の森駅周辺は公共交通が充実している状況が示された。

③施策の検討

上記の①②を踏まえて「公共交通周辺住民の移動手段転換」「通過交通の移動経路転換」を施策として検討し、

施策の実施可能性を検討できた。

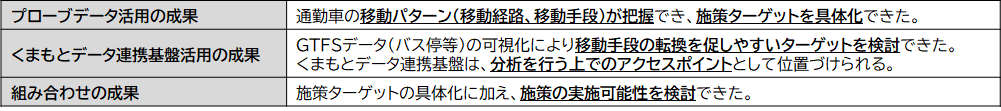

5.解決すべき課題に対する成果・課題点

プローブデータ・公共交通データ及びその組み合わせにより、施策検討の具体化が進んだ。

課題解消に向け、ユーザの行動変容を想定した取り組みが必要になると考えられる。

6.今後の展望・総括コメント

本事業で検討した分析・可視化スキームは地域特性や事業者に依存しない汎用的なものである。

今後はこのスキームをもとに、実証実験やアンケート等による渋滞緩和に向けた行動変容の把握を支援し、データを活用した交通渋滞緩和の施策検討を推進することを目指す。