【令和6年度】データ活用事例創出事業

データを活用した要配慮者の安全な避難支援と避難所運営の最適化

1.概要

令和2年の豪雨災害の教訓を踏まえ、災害時の情報集約や支援体制の強化を目的に本事業を実施しました。くまもとデータ連携基盤と民間システムを連携させ、災害危険箇所の可視化、避難所の混雑状況のリアルタイム把握、要支援者・要配慮者の情報管理、防災備蓄品の適正管理など、災害時に必要な情報を一元的に活用できる仕組みを構築しました。

2.解決すべき課題・背景

(1)災害危険箇所の情報集約の煩雑さと情報発信の不足

災害危険箇所の情報はアナログで管理されており、現場からの報告や状況の集約に時間がかかっている。

また、通行止めや避難経路などの重要な情報を、市民にリアルタイムで共有できる仕組みが整備されてお

らず、災害対応や避難誘導に支障をきたしている。

(2)避難所の適切な運営・混雑管理の困難さ

避難所での避難者数をリアルタイムで把握する手段がなく、混雑状況の把握が困難。受付名簿による手書き

管理は時間と労力を要し、職員の負担が大きい。

(3)避難所における要配慮者の把握が困難

アレルギーや妊産婦、要介護などの情報を把握する手段がなく、受付時にアンケートを実施する必要がある

が、市民・職員双方にとって大きな負担となっている。特に予防的避難時には食事提供がない場合も多く、

対応の必要性に対する理解も得づらい。

(4)避難行動要支援者の避難状況の把握が困難

避難行動要支援者の避難状況は町内会長や民生委員などに依存しており、災害時の個別確認が困難。情報は

紙の台帳で管理されており、避難所での運用が難しいため、リアルタイムの把握や支援に活かしきれていない。

(5)防災備蓄品の適正管理

防災備蓄品の管理はExcelや紙台帳によって行われており、品目の規格差や在庫数の記録方法にばらつきが

ある。賞味期限や持ち出し履歴の把握が難しく、在庫の適正管理や更新判断が困難な状況にある。

3.取組内容

(1)取組内容

災害時における迅速な情報収集、安全な避難誘導、快適な避難所運営の実現を目的に、災害危険個所及び各

デバイスから収集したデータや、避難所情報等のくまもとデータ連携基盤のデータを活用して、安全な避難支援

及び避難所運営の最適化に資する仕組みを構築しました。

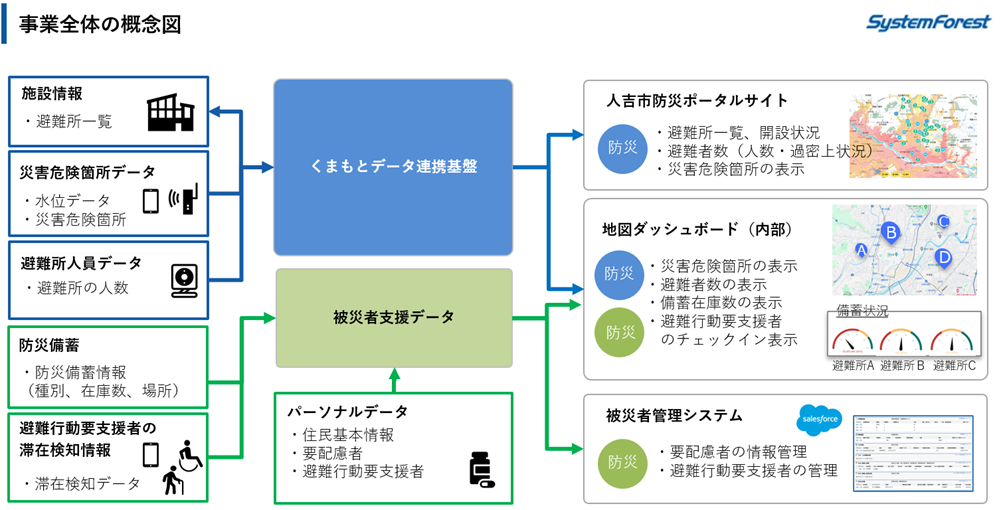

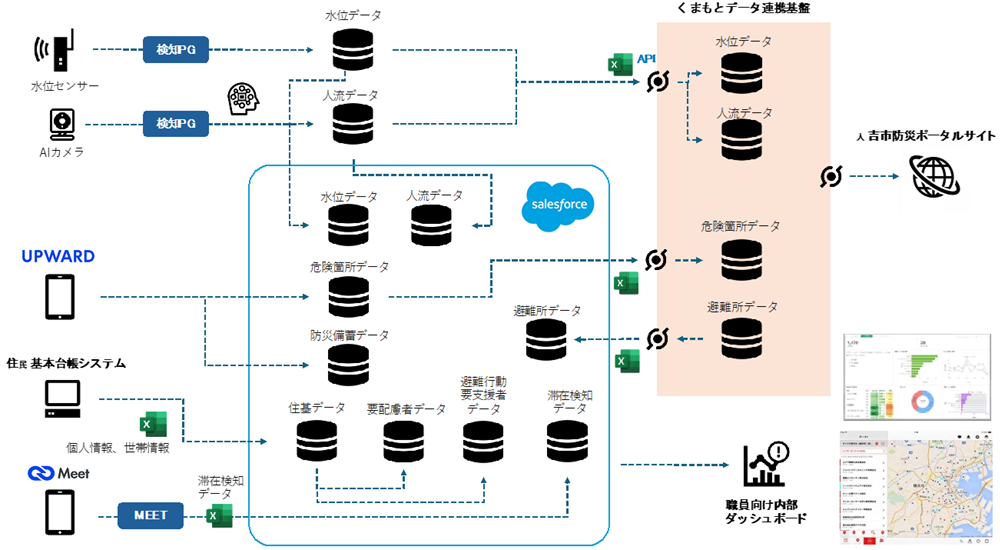

事業の概念構成は次の図のとおりです。センサーやカメラから取得した情報を基盤を介して他のシステムに

表示させるほか、クラウドサービスを活用して避難行動要支援者に関するデータを一元管理する仕組みを構築

したことで、災害情報の可視化・共有、避難状況の把握を容易にしました。

(2)具体的な取組内容と成果

具体的には、データ、デジタル技術、くまもとデータ連携基盤を用いて、2に掲げた5つの課題に対して次の

とおり取り組みました。

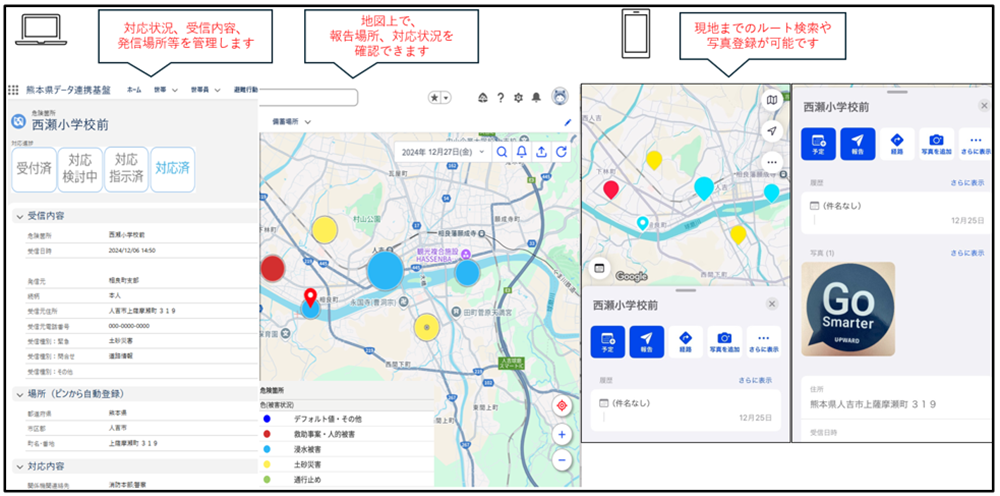

①災害危険箇所の可視化と進捗管理

現地からの通報や職員の現地調査結果を、地図情報サービス「UPWARD SEP」を通じてクラウド上に集約。

報告内容は危険種別・対応状況・位置情報とともに一元管理され、災害対策本部では地図ダッシュボード上で

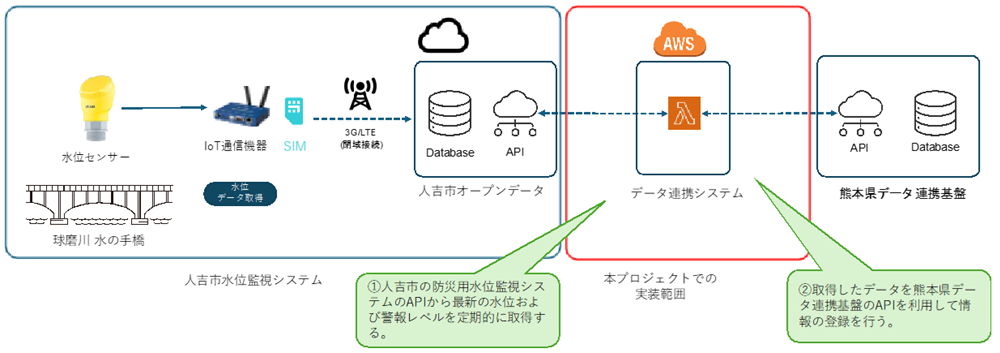

状況を可視化し、対応の優先順位を把握できるようになった。さらに、くまもとデータ連携基盤から水位デー

タを取得し、危険箇所と統合して表示することで、災害判断に必要な情報の集約と活用を実現しました。

■地図ダッシュボードでの可視化

■水位データの取得・表示

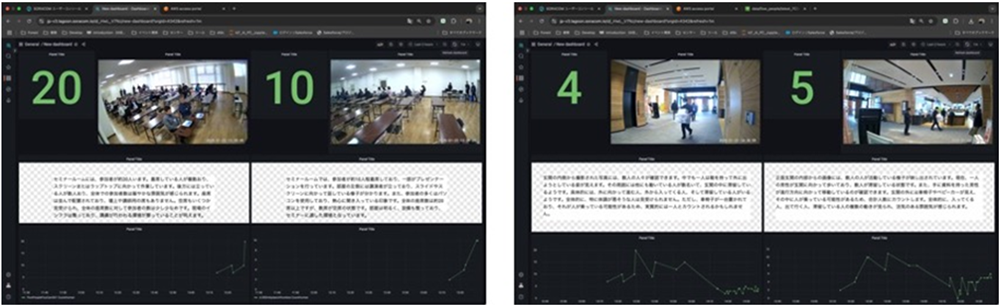

②避難所の避難者数のリアルタイム把握

避難所に設置したカメラの静止画をLTE回線を通じてクラウドへ送信。生成AIにより画像を解析・避難者数

を自動でカウントし、得られたデータをクラウド上で時系列で可視化したことで、混雑状況を職員がリアルタ

イムで把握できるようになり、従来手作業で行っていた避難者カウント業務を大幅に削減しました。

検出対象にはベビーカー・車椅子なども含まれ、特別な支援が必要な避難者の兆候把握にも活用できること

が分かりました。

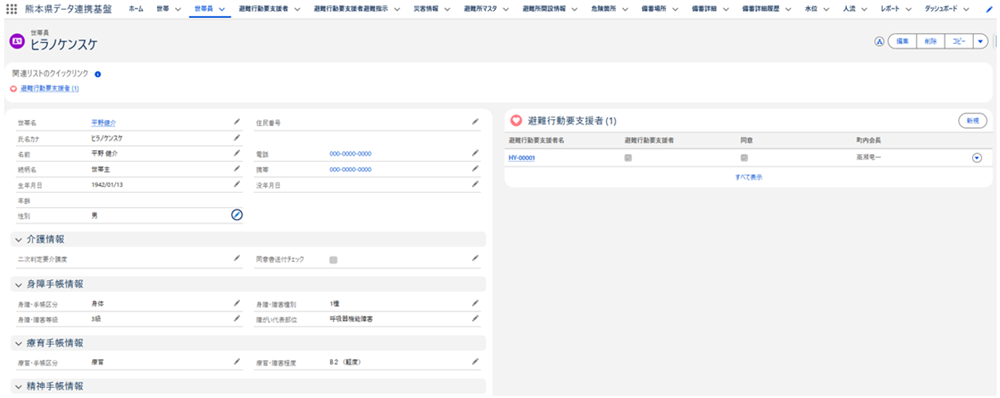

③要配慮者・避難行動要支援者への支援強化

被災者管理システムと連携し、事前に収集した要配慮者の属性情報(アレルギー、要介護度など)をデータ

ベースで一元管理することで、避難所で個別アンケートを取らずとも、受付時に属性情報を把握できる体制を

構築しました。

※画像に表示されている対象者は架空の人物です

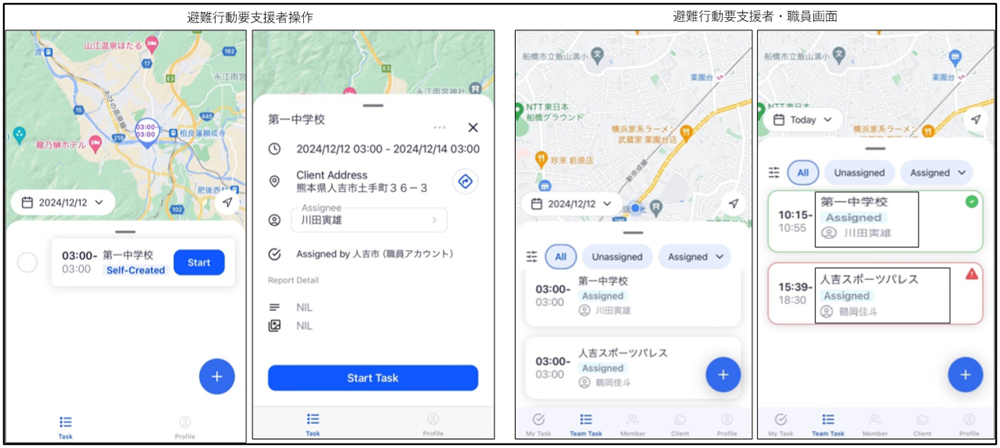

④避難行動要支援者の避難状況の把握

避難行動要支援者には滞在検知アプリを導入。避難行動要支援者が指定避難所にチェックインすると、スマ

ートフォンの位置情報から避難状況が記録され、避難所側でリアルタイムに確認できる仕組みとしました。

被災者管理システムと連携しているため、個人ごとの避難完了状況を職員が確認可能することができます。

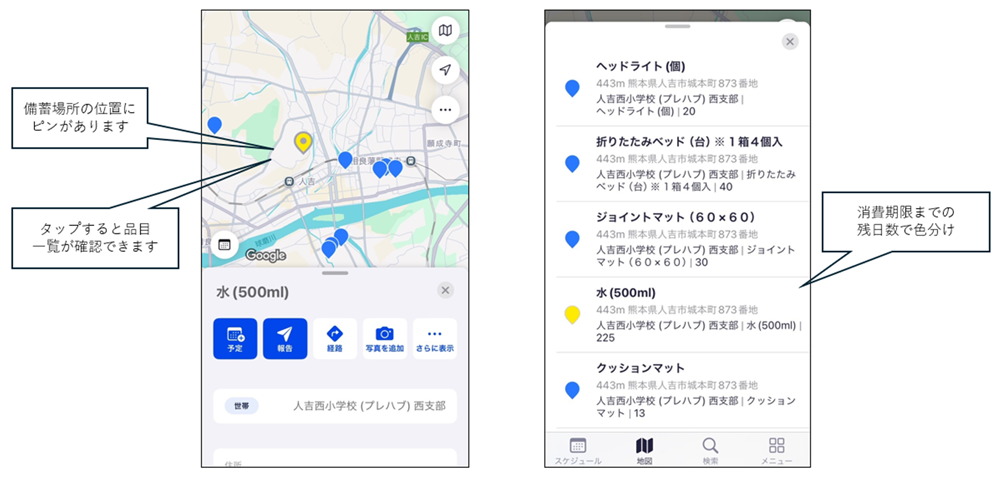

⑤防災備蓄品の在庫・履歴管理

防災備蓄品の情報をSalesforceにてクラウド管理。在庫数、保管場所、賞味期限、持ち出し履歴などを

可視化・データベース化しました。賞味期限が近い備蓄品は色分け表示されるなど、視覚的に管理しやすく、

職員による棚卸業務や更新判断の効率化に繋がりました。

3.取組内容と実施結果

システム構成図

①~⑤に関するシステム構成は次の図のとおり。センサーやカメラから取得した情報等の非パーソナルデータ

を、くまもとデータ連携基盤を介してAPIで他のシステムに表示させることで、リアルタイムデータを迅速に共

有することが出来ました。

また、クラウドサービスを活用して避難行動要支援者に関するデータを一元管理する仕組みを構築したことで、

災害情報の可視化・共有、避難状況の把握を容易にしました。

4.解決すべき課題に対する成果・課題点

3に記載した通り、災害時に必要な情報を一元的に活用できる仕組みを構築でき、システム面での有用性は今回の事業で確認することが出来ました。一方で、実務での運用面においては、以下の通り課題点であることが分かりました。

(1)危険箇所の登録作業に関する現場負担

災害時の混乱の中で、写真・位置情報・危険度を正確に入力するには、現場側の人的リソース確保が課題

です。

(2)個人情報取得に対する住民の同意・理解

避難所人数を把握するためのAIカメラについて、写真の利用に関する同意取得と住民理解が不可欠です。

要配慮者情報(アレルギー疾患・介護等)の取得は非常に有用だが、平時からの同意取得と住民理解が不可欠

です。

(3)通信環境やセキュリティの課題

住民情報を扱うためセキュリティ面からはLGWAN接続が望ましい。一部避難所においてはLGWAN未整備の

ため、クラウド接続や費用面での課題があります。

(4)スマートフォンを持たない高齢者への対応

滞在検知アプリを活用した避難確認は効果的でしたが、高齢者などスマートフォンを所持しない対象者への

代替手段(ICタグ、QRコード等)の検討が必要です。

(5)データ連携の拡張性

既に導入されているシステムの多くはくまもとデータ連携基盤等他のシステムとの連携が想定されていない

ため、API開発が別途必要になる等、外部システムとの自動連携が困難。今後は、外部公開・共有を前提とした

標準APIの整備が望まれます。

5.今後の展望・総括コメント

本事業の成果を踏まえ、今後は実運用に繋がるように、防災訓練をはじめ平時から活用できるような運用を検討していきます。また、災害時における情報の一元管理、要支援者への個別対応、避難所のリアルタイム運営支援といった取り組みは、地域特性を問わず全国の自治体にとって共通する課題であり、今後の横展開に向けたモデルケースとして活用が可能です。地図情報や避難所データといった公共データは自治体間で共通化しやすく、くまもとデータ連携基盤を介した広域的なデータ共有体制の構築にも展開が可能です。

さらに、災害情報の可視化・共有、避難状況の把握、備蓄品の最適化といった本事業の要素は、防災分野にとどまらず、福祉・医療・教育・物流といった他分野でも応用が期待されます。特に、高齢化が進む中での要配慮者支援の在り方や、職員負担軽減に向けたAI・デジタルの利活用は、今後ますます重要性を増すテーマであり、継続的な改善・拡張を図ることで、持続可能な自治体運営と災害対応の強靱化に貢献していきます。