【令和6年度】データ活用事例創出事業

防災データの集約と活用による災害時物流支援の強化

1.概要

大規模広域災害時に被災者の元にいち早く物資を届けるために、データ連携基盤に登録してある静的データ(平時からの備え情報)と災害時に迅速に情報収集したリアルタイムデータを活用し、災害時物流分野におけるデータ活用の有効性を検証しました。主な取組み内容は以下のとおりです。

(1)既にデータ連携基盤に登録してある情報に加えて、災害時物流に必要なデータを洗い出し、そのデータの活用

方法を検証する。

(2)平時から登録してあるデータと災害時に現場から収集したリアルタイムデータを掛け合わせて、オペレーション

に即した形で自動的に集計して物資の流れを可視化し、自治体職員のオペレーションを最小限に抑えながら意思

決定できる仕組みを構築する。また、物資輸送までのオペレーションがどれぐらい効率化できるか検証する。

2.解決すべき課題・背景

県内で発生した平成28年の熊本地震や令和2年の球磨川流域での豪雨災害などでは、国、自治体、民間によって、プッシュ型支援などの物資支援が行われましたが、集積拠点の被災や交通網の寸断などの課題が生じました。また、令和6年元日に発生した能登地震では、事前の想定を超える大規模被害が発生し、事前の備えが不足し、物流支援の遅れが生じました。

大規模広域災害における自治体の即応力と被災者支援の強化のためには、事前の備え(自立性確保)、迅速な情報収集、物流事業者を含めた災害時物流の構築が必要です。

そのため、災害時における迅速な情報収集、円滑な避難所運営の実現を目的に備蓄物資や避難所情報、被災状況等のデータやくまもとデータ連携基盤を活用した「災害支援サービスプラットフォーム」の構築に取り組みます。

3.取組内容

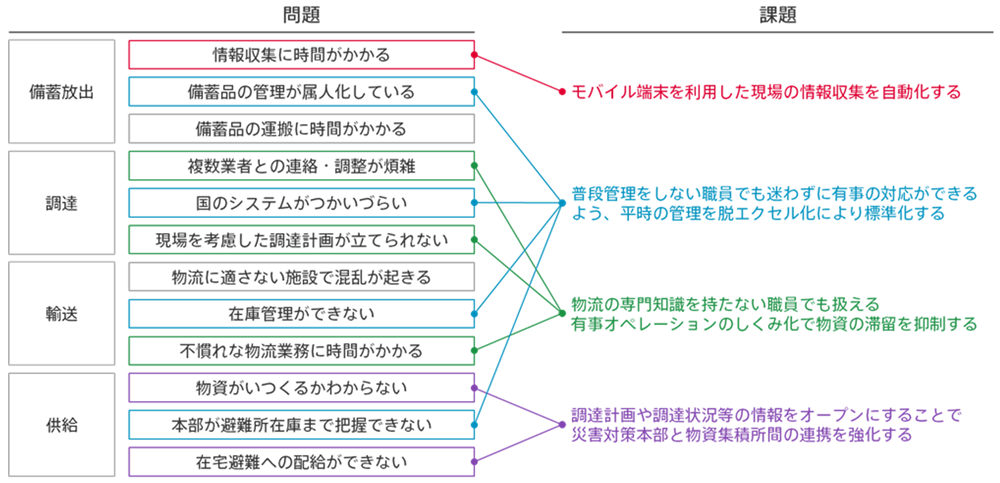

(1)災害時における物資輸送の課題

被災経験を有する職員にインタビューを行うことで災害発生直後における災害対策本部とその関係者を取り巻

く現状のワークフローを整理し、問題点を抽出しました。これらの問題点から詳細課題を形成し、下記にまとめ

ました。

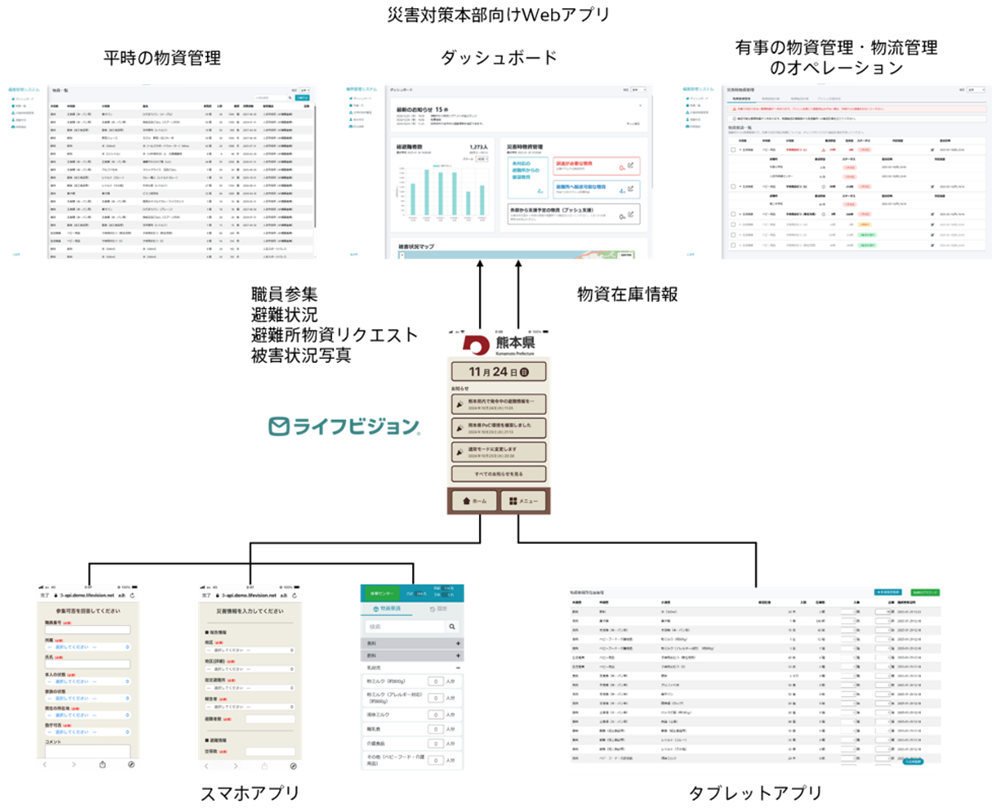

(2)ソリューションと開発したシステム

自治体職員自身も被災者であることを考えると、限られた職員による現場確認や作業自体に限界があり、その

ような状況下で助けが必要な被災者の手元にいち早く物資を届けるため、「システム連携」と「リアルタイムデ

ータの活用」を可能とする「災害支援サービスプラットフォーム」をソリューションとして考案しました。

「災害支援サービスプラットフォーム」の構築に当たっては、

①平時から備蓄品の管理に使用することでシステムに慣れている状態をつくり、いざというときにも迷わ

ずに使用できること(1.2の1.事前の備えに対応)

②現場では必要最小限の入力と操作のみで情報の入力に手間がかからず、現場から集まった情報はオペレ

ーションに即した形で自動的に集計されること(1.2の2. 迅速な情報収集に対応)

③物資の流れを可視化し、AI・自動化を活用して職員の判断負担を最小限に抑えながらオペレーションを

遂行できること

の3点の実現を目指しました。

■具体的なシステム

「災害支援サービスプラットフォーム」は、災害時の自治体業務を想定して、以下の通り具体化しました。

・避難所担当職員向け:現場情報共有、避難所物資リクエスト(スマホアプリ)

・物資集積所担当者向け:物資集積所在庫管理アプリ(タブレットアプリ)

・災害対策本部向け:災害時の現場情報の集約と平時・有事の物資管理・物流管理のオペレーションが可能な

ダッシュボード(PC)

4.実施結果

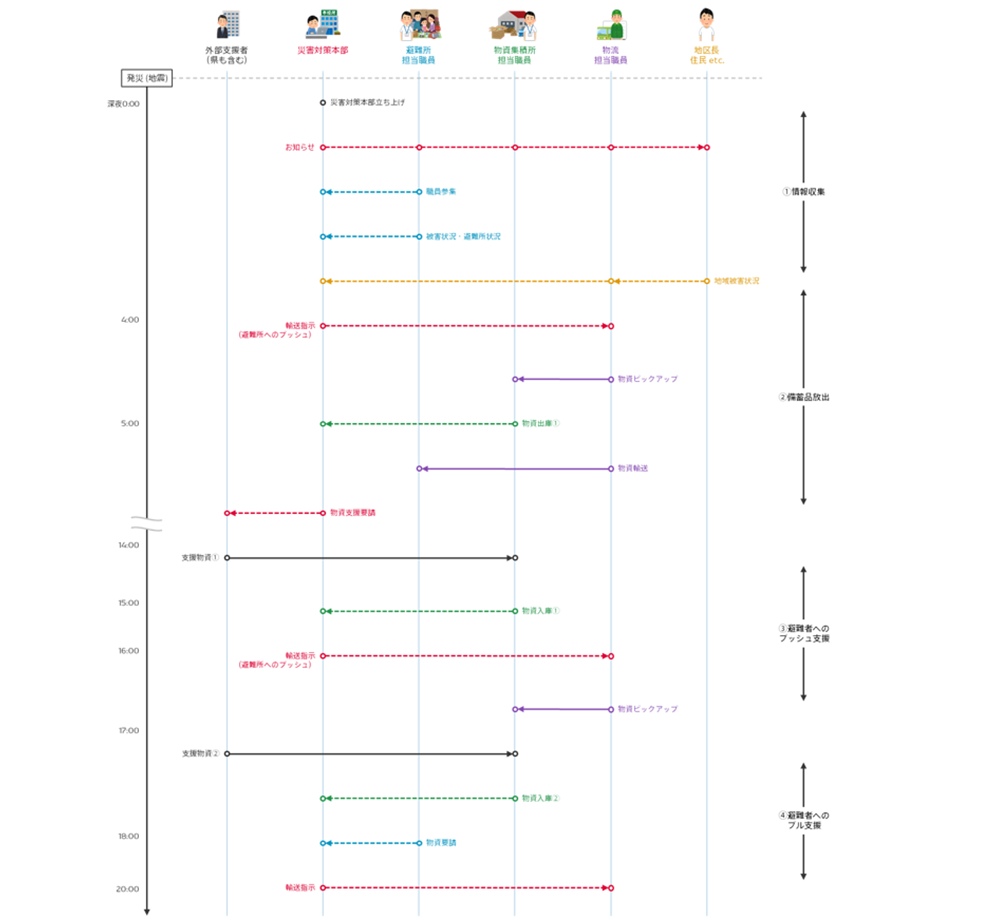

(1)実証試験の方法

大規模広域災害(震度7の地震)が発生したことを想定し、発災直後から24hの対応シナリオを作成して、

「災害支援プラットフォームシステム」を活用したロールプレイング検証を実施しました。

対応シナリオの詳細フローを下記に示します。

作成したシナリオは、①情報収集、②備蓄品放出、③避難所へのプッシュ型支援、④避難所へのプル型支援、

の大きく4つのフェーズに分けました。

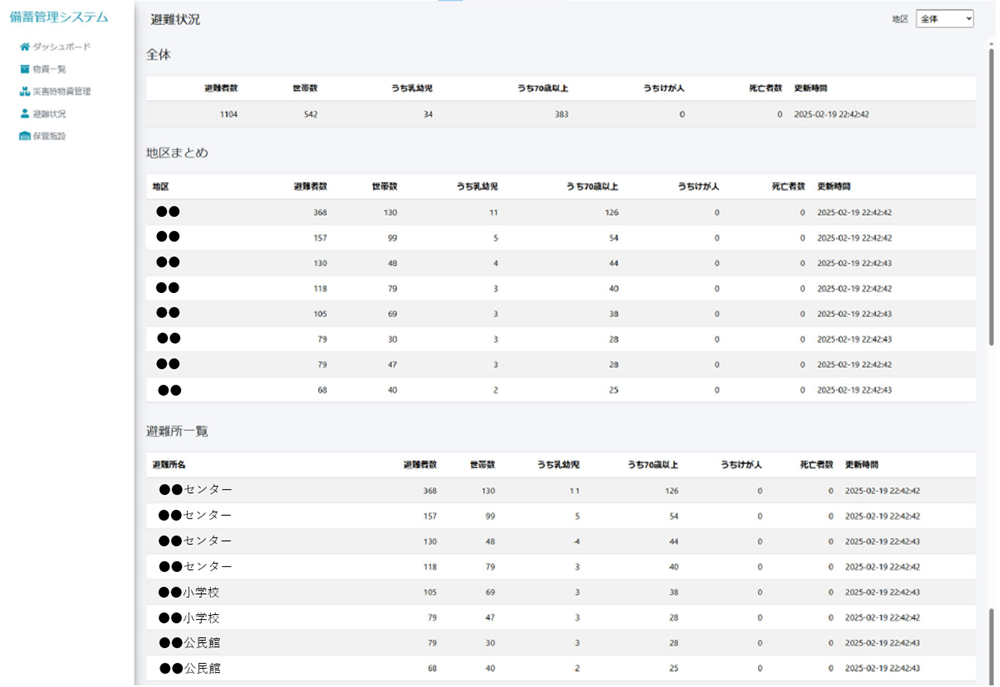

(2)活用したデータ

データ連携基盤より指定緊急避難場所一覧を取得し、自治体から取得した他情報と掛け合わせて開発システム

から閲覧できるようにしました。

①保有備蓄品の在庫の情報を収集してクラウドに登録し、避難場所毎の備蓄量を開発システムから閲覧できる

ようにした

②物流業者が有事の際に必要とするデータとして下記情報を収集してクラウドに登録し、避難場所毎に開発

システムより閲覧できるようにした

収集した情報:新耐震基準、施設面積(㎡)、施設図面(有無)、床荷重(kg/㎡)、天井高(m)、

フォークリフト(個)、ハンドリフト(個)、台車(個)、通行可能最大車両、

駐車場数(台)、搬入スペース有無

③収集した避難者数、および避難者の属性情報を収集してクラウドに登録し、避難場所毎に開発システムより

閲覧できるようにした

5.解決すべき課題に対する効果

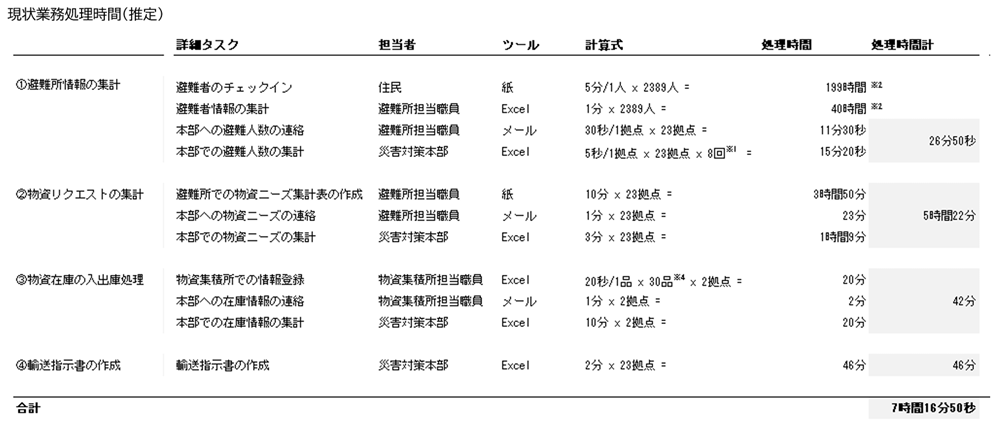

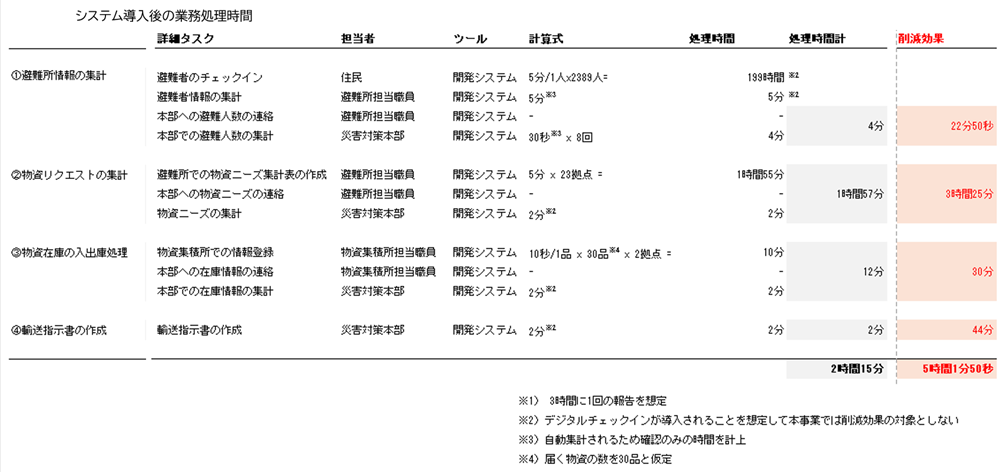

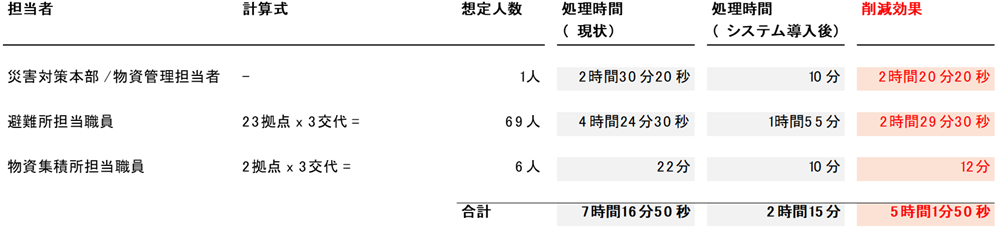

災害時における自治体内での情報連携や文書作成に対する効果の見積もりを実施しました。この導入効果を見積もる対象として、電話、メール、FAX等で担当者間での情報のやり取りが必要な業務、文書作成が必要な業務を抽出しました。

また効果の見積もりについては、人口46,530人(人口情報(2025年01月31日時点)、菊池市ホームページより参照)、過去被災経験のある菊池市をモデルケースとし、避難所23拠点、避難者数2,389人、物資集積所拠点2拠点を前提して1日における時間として算出しました。

削減効果としては、特に集計に関する業務で大幅な削減効果が算出され、1日当たり約5時間の削減効果が見込めることが分かりました。

更に、複数拠点がある避難所からの情報収集・集計作業の削減効果が大きいことが分かり、自治体の規模が大きくなるほど作業負担が大きくなるため削減効果が大きいことが推測されます。

■現状業務処理時間(業務ごと)

■導入効果の見積もり(業務ごと)

■導入効果の見積もり(担当者ごと)

6.課題と今後の展望

本実証試験を通じて、システムによる防災データの集約と活用が災害時の物流支援に一定の有用性を持つことが確認されました。

しかし、実際の運用に向けてはさらなる検証が必要であり、後述する技術的・組織的な課題の解決が求められると考えます。

(1)データの収集・集約に関する課題

●データのリアルタイム性の確保

本実証試験では、被害状況などのリアルタイムデータを収集した。実際の災害発生時には状況が予測と異な

る展開も想定され、より柔軟かつ迅速なデータ収集が求められるため、平時からリアルタイムでのデータ収

集・共有が可能な仕組みが必要である。

●データフォーマット・基準の統一

各自治体では既に独自の防災システムや帳票を運用しているが、これらを活用したデータの収集・集約が求

められる。システムや管理帳票ごとにデータ形式や構造が異なり、データの統合や共有には課題が残ることが

明らかとなった。異なるシステム間でも円滑にデータを連携・統合できるように、共通のデータ標準を策定す

るとともに、フォーマット変換の自動化など、効率的な情報共有を支援する仕組みの整備が求められる。

(2)データの活用・連携に関する課題

●データの可視化と活用の高度化

収集されたデータを関係者が直感的に理解し、迅速に意思決定を行うためには、視覚的に分かりやすいダッ

シュボードや分析ツールの開発が求められる。特に、自治体職員が限られた時間とリソースの中で効率的に対

応できるよう、データの自動集約・分析機能を強化し、負担を軽減する仕組みが必要である。

●関係機関・関連システムとの連携強化

災害時の物流支援には、自治体、県、国、物流事業者など、多くの関係機関が関与する。さらに、県や国に

は複数の関連システムが存在し、それぞれが独自の基準や運用方法で管理されているため、円滑な情報共有や

データの統合には課題がある。

今後は、これらのシステム間での連携を強化し、統一的なデータ共有の枠組みを構築することが求められ

る。

特に、リアルタイムでの情報共有を可能にする仕組みを整備し、関係機関が迅速かつ的確に物流支援を実施

できる環境を整えることが重要である。

(3)今後の展望

上述の課題に対応し、災害時の物流支援をより効果的に行うためには、関係機関との連携強化が不可欠である

と考えます。

特に、広域自治体である熊本県は、

①物資の調達・受け入れ調整

②物資の輸送計画の策定・調整

③物資の需給バランス調整

④道路通行情報の収集・輸送ルートの確保

において中心的な役割を担うことが求められています。関係機関と連携し、円滑な物流と迅速な支援の実現を

目指す必要があります。

その実現に向けては、データ連携基盤を国と自治体をつなぐデータハブとして位置付け、関連・必要情報を統

合し、災害時物流の中核として活用することが重要であると考えます。今後は、熊本県を中心に、国・自治体・

民間企業と連携しながら、システムの実装・運用に向けた具体的な検討を進めていきたいと考えています。